【摘要】发挥多重国家发展战略叠加优势,构建优势互补的区域经济布局和国土空间体系,是进一步全面深化改革的重要组成部分。多重战略叠加赋能区域高质量发展,在于通过多重战略在空间上的有机对接、协同与增强,促进区域间融通互补,优化区域经济布局,培育新的增长极,提升区域发展活力。叠加优势的实现,有赖于我国多层次区域战略体系的科学构建及其功能定位的精准化和协同性。未来需进一步发挥战略叠加优势,通过“战略目标-政策机制-行动路径”的有机协同,确保战略、政策、行动的一致性与协同性,增强多重战略叠加的系统性、衔接性与可操作性,进一步促进区域高质量发展。

【关键词】战略叠加 区域经济 区域协调发展 高质量发展

【中图分类号】F127 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2025.04.006

【作者简介】姜玲,中央财经大学政府管理学院院长、教授、博导。研究方向为城市与区域治理、发展规划与治理。主要著作有《城市经济区划:理论、方法与应用》、《城市更新治理》、《长江三角洲地区水害间接经济影响研究:理论、模型与评估》(合著)等。

习近平总书记在安徽考察时强调:“要深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,全面贯彻新发展理念,发挥多重国家发展战略叠加优势。”2024年中央经济工作会议提出,要“发挥区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略的叠加效应,积极培育新的增长极”。这些论述体现了党中央对区域战略的最新谋划与深化部署。

改革开放以来,特别是党的十八大以来,我国区域协调发展取得重大成就。以区域发展战略为核心的发展部署,响应国内外经济社会形势的深刻变化,构建起全局性、综合性的长远规划,成为支撑我国加快构建双循环新发展格局、推进区域经济高质量发展的重要保障。[1]党的十八大以来,以区域发展总体战略为基础,以重大战略为引领,区域发展战略逐步深化,空间尺度逐步多维化、协调目标的价值日益聚焦人民福祉,发展理念的历史进路也趋向融合化。[2]党的二十大报告明确指出,要“深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略,优化重大生产力布局,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系”。至此,我国已形成一个多层次、相互衔接的区域发展战略体系,区域战略的实施不断趋向系统化与精准化,各类战略要素也不断丰富、细化与明确,为推动我国区域经济高质量发展、实现区域协调发展提供了重要支撑。[3]

进入新的发展阶段,面向激发区域活力和培育新增长极的要求,需要在进一步全面深化改革的基础上积极创新,充分释放战略和政策的叠加效应。本文基于“发挥多重国家发展战略叠加优势”的重要论述,系统分析发挥多重战略叠加优势的价值、逻辑和路径,立足多重区域战略融合叠加现状,对区域的战略叠加优势进行深入探讨和学理阐释,并进一步探究如何以政策协同促进战略协同,如何以协同机制提升区域战略叠加的整体效能,为更有效推进区域治理现代化、促进区域高质量发展提供理论支撑和实践启示。

多重发展战略叠加的内涵与价值

多重发展战略叠加。区域作为承载重大发展战略的核心空间单元,承担着落实国家战略目标和优化国土空间布局的关键作用。战略叠加是指在国家发展战略框架下,区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略等核心区域战略之间一体协同、有机衔接、统筹推进,形成战略合力,推动共建区域高质量发展新格局。具体而言,战略叠加首先基于多重战略在空间维度上的有机整合与功能匹配,确保各发展战略之间的空间协同性和规划一致性;其次通过多重战略在特定空间范围内的交叉重叠,形成重大战略对特定区域发展的合力与倍增效应;最终表现为多重战略的系统协同,实现“空间一盘棋”统筹谋划,构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。

多重发展战略叠加优势。区域战略叠加具有显著的耦合效应、交叉效应、协同效应。“耦合”表现为衔接融合、逻辑连贯、递进接续,避免各项战略作用目标出现空白或者冲突。区域战略的叠加有助于提升区域间要素市场化水平、缩小公共服务水平差异、补齐重大交通及物流通道短板、完善战略融合发展机制。在战略叠加的具体过程中,通过将重复内容优化为升级内容,根据国内外经济社会环境的动态变化,适时调整科技创新、产业布局、基础设施建设等战略要素的重点方向与具体措施,从而提升国家战略的整体集成效应。“交叉”则体现为多重战略在特定空间范围内的重叠融合,其既是资源配置和政策导向的优化,也是实施效能的集中表现。尤其在关键领域和重点区域,通过政策体系的贯通与协同赋能,进一步释放政策红利,形成叠加效应、聚合效应和倍增效应,推动不同层级、不同领域的战略形成强大的合力。例如,湖北、湖南、江西三省作为中部崛起战略与长江经济带发展的叠加区域,借助战略叠加效应推动区域深度融入长三角一体化,共享东部沿海地区开发开放的溢出效应,培育了新的增长极。又如,重庆地处“一带一路”与长江经济带的联结点,通过叠加成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带发展等多重国家战略,成为国家区域发展中的重要枢纽和增长极。“协同”则强调多方合作与资源整合的系统化优势,通过政策、资源和机制的动态匹配与精准协调,推动战略要素在时间、空间和目标层面实现有序对接和优化配置。[4]协同不仅能促进政策执行的统一性和一致性,强化各领域政策的联动效应,还能为建设全国统一大市场提供强有力的支撑。针对不同区域在资源禀赋、发展水平和现实条件方面的差异,加强战略间的衔接与融合,成为解决发展不平衡不充分问题的有效路径,有助于畅通国内大循环,释放超大规模市场优势。[5]习近平总书记在2023年中共中央政治局集体学习时强调:“推动区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等深度融合,优化重大生产力布局,促进各类要素合理流动和高效集聚,畅通国内大循环”,为区域战略的协同提供了明确的理论依据和方向指引。

发挥多重发展战略叠加优势的意义。首先,多重发展战略叠加有利于破解区域发展难题,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”总体布局。尽管不同区域战略在目标设定、实施重点与行动机制上各有侧重,但它们在具体实施过程中并非孤立存在,而是通过相互关联与交互作用,形成支撑区域高质量发展的系统性整体。如何在追求区域高质量发展的基础上,通过战略协同实现区域战略之间的全方位、全过程、动态性支撑与促进,已经成为当前区域发展中的关键议题。区域战略叠加的核心价值在于,通过实现不同战略要素之间的功能叠加和效用融合,最大程度地提高战略实施效果,避免不同战略之间的重复与冲突,推动区域资源的最优配置和区域经济的协调发展。通过协调各类战略目标和资源的有效整合,可以形成合力,有效应对区域发展中的不平衡和不充分问题,促进各地区间的优势互补和资源共享。其次,区域战略协同是增强国家区域层面战略宏观引导、统筹协调功能、破解区域发展难题的重要途径。随着我国经济进入新的发展阶段,区域间的不平衡问题依然存在,地区诉求多样化,不同区域战略在实施过程中容易出现重叠、重复,甚至冲突。从区域重大战略到主体功能区战略,再到新型城镇化战略等,各类战略的协同推进是应对复杂社会经济背景下区域发展难题的重要路径。如何加强国家重大区域战略深度融合,进而完善国家区域战略制定和实施机制,通过宏观引导优化区域间的分工与合作,形成符合区域特点和发展需求的综合性发展战略,是当前和未来区域研究的重要任务。

多重发展战略叠加的演进与逻辑

区域战略部署及战略叠加的演进。我国区域发展战略部署历经新中国成立初期至改革开放时期的区域平衡发展战略、改革开放后的区域非均衡发展战略、21世纪初的统筹发展战略、党的十八大以来的区域协调发展战略等不同阶段的战略框架,[6]区域战略的机制、策略、路径选择日益清晰化,有效缩小了区域差异,促进了区域协调发展。[7]各类国家区域战略在形成和实施过程中,具有多层次、多维度布局的鲜明特点,涵盖与区域相关的各类战略安排,从个体区域战略、部分区域战略到整体区域战略,涉及不同层级和空间尺度的部署。[8]党的二十大报告明确提出区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略和新型城镇化战略等核心战略。在这一战略体系中,区域协调发展战略强调区域间的均衡发展与协调合作,区域重大战略侧重特定区域的优先发展与一体化进程,主体功能区战略聚焦资源环境承载能力与发展潜力的精准划分,新型城镇化战略致力于提升城市群与都市圈的综合承载能力以及推动城乡一体化发展。整体来看,我国区域发展战略已进入以系统化协同为核心的深化阶段,多重战略叠加的演进逻辑不断强化,区域发展战略体系展现了系统性、协调性与层次性的特点,为构建优势互补、功能集成的区域发展布局奠定了重要基础。

其一,区域协调发展战略。党的十六届三中全会提出积极推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展,构建了区域协调发展战略的基本架构。2017年,党的十九大报告提出实施区域协调发展战略,要求加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区加快发展,强化举措推进西部大开发形成新格局,深化改革加快东北等老工业基地振兴,发挥优势推动中部地区崛起,创新引领率先实现东部地区优化发展,建立更加有效的区域协调发展新机制。党的二十届三中全会进一步提出,健全推动西部大开发形成新格局、东北全面振兴取得新突破、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化的制度和政策体系。区域协调发展战略的演进,继承并深化了以往区域发展战略的理念,体现了新时代区域协调发展战略的布局优化和与时俱进。区域协调发展战略是全面贯彻落实新发展理念、构建新发展格局的内在要求和必然选择,[9]核心目标是解决地区间的发展不平衡问题,旨在通过优化资源要素的配置,推动基本公共服务均等化,促进区域间的协调与均衡发展。具体实施过程中,区域协调发展战略为国土空间格局提供了宏观政策指引,推动区域资源的合理配置和产业结构的优化升级,进而为各区域提供了实现均衡发展的制度保障。区域协调发展战略的主体对象或空间范围涉及全国各个区域,特别是在经济、社会和资源配置方面存在明显差距的地区。

其二,区域重大战略。党的十八大以来,习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动包括京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略。党的二十大报告进一步指出,要推进京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展,推动黄河流域生态保护和高质量发展,高标准、高质量建设雄安新区,推动成渝地区双城经济圈建设。区域重大战略主要针对特定区域,通过实施优先发展政策推动区域一体化进程,实现整体性高质量发展。每一项区域重大战略都围绕着某个经济密集、具有发展潜力的特定区域展开,旨在通过打造“增长极”与“经济带”引领全国范围内区域经济结构的优化和发展动能的转换。例如,长三角一体化发展战略侧重于优化产业分工与区域间合作;京津冀协同发展战略则注重解决区域间的产业错位与功能分配问题;粤港澳大湾区战略以粤港澳三地为核心,致力于打造全球科技创新和产业融合的新高地;黄河流域生态保护和高质量发展战略在加强区域生态保护的同时,推动沿黄河流域的经济高质量增长。由此可见,区域重大战略的实施不仅有利于推动区域间的协调发展,还能通过产业升级、创新驱动、生态保护等多重路径实现经济高质量发展。区域重大战略的主体对象或空间范围主要涉及重要区域,每个战略的重点对象和空间范围具有明显的区域特征。例如,京津冀地区重点推动北京、天津和河北三地的经济一体化与协同发展,长江经济带包括长江流域的11个省市(上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南),粤港澳大湾区涵盖广东省的珠三角地区以及香港和澳门两个特别行政区,长三角一体化发展战略涉及上海、江苏、浙江、安徽四省市,黄河流域包括黄河流域的9个省份(青海、四川、甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、山东、内蒙古),成渝地区双城经济圈涵盖重庆市和四川省成都地区。区域重大战略的实施不仅关注区域发展的空间布局,也强调多维度的战略协同与功能互补。每项战略都具有鲜明的区域特色,必须促进各区域重大战略间的有机衔接和一体协同,使其与国家整体战略紧密对接,推动经济高质量发展。[10]

其三,主体功能区战略。主体功能区是依据各地区资源禀赋特点,结合不同区域的功能定位,进行科学划分的区域功能区。[11]主体功能区战略是我国经济发展与生态环境保护的重大战略,其基于我国资源环境承载能力与各地区发展潜力的差异,把国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四大类功能区,以此进行精准化空间治理。该战略明确了城市化地区、农产品主产区、生态功能区等主体功能定位,并制定差异化政策,旨在通过科学合理的空间布局,实现区域资源的高效利用和生态环境的可持续性发展。2024年,自然资源部发布的《主体功能区优化完善技术指南》强调,发挥主体功能区作为战略融合的纽带和空间治理的基础底盘作用,在延续原农产品主产区、重点生态功能区、城市化地区三类主体功能区基础上,统筹能源安全、文化传承、边疆安全等空间安排,叠加划定能源资源富集区、边境地区、历史文化资源富集区等其他功能区。该战略不仅关注各区域的经济发展,还特别强调生态环境保护的协调性,通过合理划分区域功能区,确保经济发展与生态环境之间的和谐共生。主体功能区战略的空间范围涉及全国各地,特别是在资源环境、经济发展和生态保护方面具有重要作用的区域,目前已建立覆盖国家和省级(除港澳台地区)两级、陆海分列、以县级行政区为政策单元的主体功能区战略制度框架。[12]

其四,新型城镇化战略。实施新型城镇化战略是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策部署。党的十八大以来,党中央深刻把握新时代城镇化建设的客观规律,引领我国走出一条具有中国特色的新型城镇化道路。《“十四五”新型城镇化实施方案》指出,到2025年,“两横三纵”城镇化战略格局全面形成,城市群承载人口和经济活动的能力明显增强,重点都市圈建设取得明显进展,轨道上的京津冀、长三角、粤港澳大湾区基本建成,超大特大城市中心城区非核心功能有序疏解,大中城市功能品质进一步提升,小城市发展活力不断增强,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展。2024年,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,进一步明确以人为本的新型城镇化战略,推动农业转移人口市民化,增强城镇综合承载能力。新型城镇化战略的核心理念是“以人为本”,通过提升城市群与都市圈的综合承载能力,推动城乡一体化发展。该战略不仅着眼于城市扩展与基础设施建设,更加注重人口、资源与环境的协调发展,旨在通过优化城乡资源配置,促进城乡之间人员流动与要素集聚,推动城市群成为区域经济增长的引擎,为区域内的经济、社会和环境的和谐发展提供有力保障。新型城镇化战略空间范围涵盖了我国各级城市,特别是重点关注城市群和都市圈的建设与发展,同时致力于推动城乡一体化、融合发展。

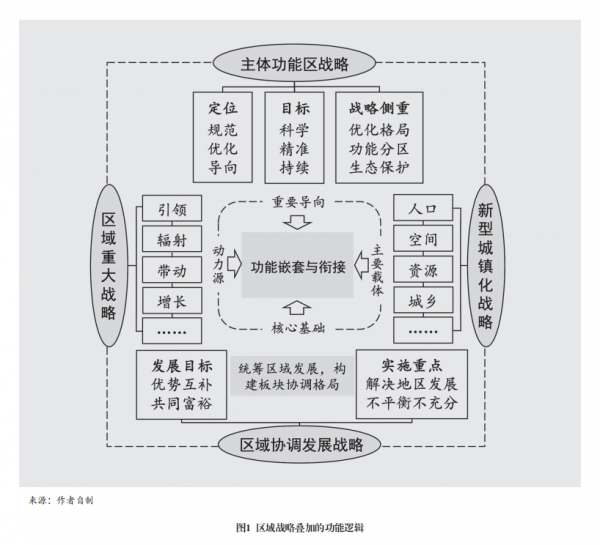

多重发展战略叠加的功能逻辑。在国家整体区域布局框架下,区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略和新型城镇化战略作为四大核心战略,围绕各自的战略目标和实施重点,共同构筑起支撑区域高质量发展的核心架构,与此同时,区域间的互动与协同效应一直备受关注。[13]区域协调发展战略作为统领性的“元战略”,目标在于解决区域间发展不平衡不充分问题,通过推进资源共享和优势互补,实现共同富裕,其实施重点在于构建区域间的政策协调机制、提升基本公共服务均等化水平以及促进资源要素的合理流动。与之相比,区域重大战略则面向特定区域,以打造区域经济增长极和关键经济带为目标,通过推动特定区域的产业一体化、基础设施互联互通和创新能力提升,实现区域辐射与带动作用,其实施重点包括加快重点区域的政策支持和资源倾斜等。主体功能区战略则以实现资源开发与生态保护的精准分区为目标,通过划定优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发区域,科学配置国土空间资源,其实施重点在于完善空间规划体系、明确区域功能定位、强化生态保护红线和国土用途管制,其主体对象主要是各类功能区。新型城镇化战略则以“以人为本”为核心理念,致力于提升城市群与都市圈的综合承载能力,推动城乡一体化发展,其实施重点在于优化城市空间布局、推进农业转移人口市民化和完善城乡基础设施一体化建设。四大区域战略从全局到局部、从板块到节点,既各有侧重又相辅相成,共同构建了我国区域发展战略的多维体系(见表1)。

四大区域战略在功能定位上紧密关联,体现出嵌套式的功能逻辑,共同推动从空间优化到资源配置、从产业布局到区域协同的系统性发展(见图1)。作为“元战略”,区域协调发展战略统领全国区域发展的整体布局,通过板块间的政策协调、资源要素流动和服务均等化机制,为区域经济的均衡发展提供框架性保障,是其他区域战略功能发挥的基础。主体功能区战略作为资源空间配置的核心基础,以其精准的功能分区与科学的空间治理手段为区域协调发展和区域重大战略的实施提供了资源与生态保障。区域重大战略则依托主体功能区的资源禀赋优势与空间布局,在特定区域内推进功能深化和发展动能转换,并通过“点带结合”的方式辐射带动全国范围内区域经济发展。新型城镇化战略则是落实区域协调发展和区域重大战略的重要空间载体,通过优化城市群与都市圈的布局,推动人口、产业、资源的有序集聚,为各类战略实施提供更完备的空间与承载能力。这种功能叠加的逻辑不仅体现在各战略功能的上下联动,也体现出分层支撑与整体协同的特性,二者共同推动现代化空间治理格局的构建。

四大区域战略的协同作用通过功能上的嵌套与衔接形成了推动区域高质量发展的系统性动力,最终目标是从根本上解决不平衡不充分问题,构建充分、平衡的发展格局。主体功能区战略作为空间规划和资源合理配置的基础,为其他战略提供了功能框架和边界约束,确保生态安全与资源承载力的可持续性。区域重大战略依托这些功能基础,在重点区域内集中资源形成经济增长极和创新高地,实现对其他区域的辐射带动与动力溢出。区域协调发展战略以统筹全局的方式,优化区域间的政策协同和资源配置,实现不同区域间的功能互补与均衡发展。新型城镇化战略则在这些战略的支撑下,通过提升城市群与都市圈的综合承载能力,为人口流动、产业聚集和城乡融合发展提供有力保障。这种多重战略的协同与嵌套,在功能逻辑上实现了从分类治理到整体协同的全链条联动,为实现国家治理体系和治理能力现代化建设提供了系统化支撑。

多重发展战略叠加的空间逻辑。当前,我国多重国家发展战略在空间层面的叠加呈现从板块到节点的全覆盖格局,同时因区域功能定位和发展需求的不同而表现出叠加层次的差异性。在全国范围内,区域协调发展战略以板块为基本单元,通过西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起和东部率先发展的总体布局,构建了覆盖全国的宏观区域框架。在板块内部,重点区域作为关键节点,发挥多重国家战略的叠加效应,成为推动区域协调发展的重要支撑。例如,长三角区域叠加了长三角一体化发展战略与长江经济带战略,通过高度一体化的空间布局,形成全国经济增长极;京津冀区域则通过京津冀协同发展战略与主体功能区战略的双重叠加,优化区域功能分工,增强区域联动性;粤港澳大湾区作为“一带一路”与区域重大战略交汇的核心区域,依托开放格局与创新资源,实现了多重战略体系的全面融合。此外,一些特定区域虽然战略叠加程度不高,但在区域功能上发挥了重要作用,如黄河流域重点实施黄河流域生态保护和高质量发展战略,与西部大开发战略形成局部叠加,推动生态与经济协同发展。成渝双城经济圈作为共建“一带一路”、西部大开发和长江经济带战略的集中叠加区域,通过双核联动强化区域辐射能力。由此可见,我国多重战略的空间叠加不仅体现了从板块到节点的全面覆盖,还展现了叠加体量上的显著差异性:东部沿海区域叠加层次多、体系完整,成为高质量发展的核心引擎;而中西部及东北地区涉及的叠加战略较少,重点聚焦区域协调和生态保护。这种差异化的空间叠加格局,既反映了国家战略在不同区域的政策着力点,也展现了多重战略在空间层面的有机衔接与精准布局,为构建全国统一大市场、畅通国内大循环奠定了重要的空间基础。

进一步发挥多重战略叠加优势的重点问题与优化路径

实现多重战略叠加优势需要关注的重点问题。随着区域战略内涵与外延的不断丰富与发展,多重国家战略叠加效能的实现必须强调和重视战略之间的协同,在战略细化和实施过程中坚持系统观念、统筹推进区域发展战略,力求通过战略协同效应和融合效应,实现多重战略效能叠加优势。当前,战略叠加的实施过程在政策设计、区域协调与资源配置等方面仍存在“碎片化”“冲突化”等挑战,具体表现为战略分割现象尚未根本解决、区域发展动力不均以及人口分布与土地空间资源失衡等深层次矛盾。如何有效推动区域战略叠加的协同效应发挥,并在战略统筹与政策优化中寻求系统性破解之道,是深化改革过程中亟须解决的重点与难点。

一是要注意克服“战略分割”问题。伴随着区域发展战略数量的不断增多,当前区域发展战略在政策设计方面确实存在一定的空间重合性、尺度嵌套和碎片化等问题,[14]可能导致区域政策的泛化、治理资源的浪费以及绩效评估的不清晰等一系列区域公共治理难题,[15]区域战略之间的协同性与精准度亟须进一步提升。该类难题经常表现为战略目标间的差异乃至冲突,包括“短期-中期-长期”目标差异、“经济-环境-生态”等目标冲突,导致多个战略的目标和对重叠区域的分工定位存在一定的协调难度,需要通过多重战略的实施实现优势互补与叠加,达到“1+1>2”的政策效果。[16]区域战略实施过程涉及多个区域与部门,容易出现政策重叠、目标冲突等问题,造成部门间、区域间的政策竞争或资源浪费,如何避免战略实施中的“碎片化”与“空泛化”,确保不同战略目标的有效衔接,实现资源的合理配置,是当前面临的重要挑战。因此,如何构建区域战略叠加的统筹机制,在多层次、多维度的战略体系中实现区域战略的有效协同与整合,成为当前区域发展研究亟待解决的重要问题。[17]

二是要注意克服区域发展动力不均的问题。发展动力不均衡主要表现为中心城市资源过度集中,而欠发达地区内生动力不足,难以形成有效的经济增长极。部分地区环境承载能力与经济活动之间的错配问题仍较为突出,产业资源过度集中于高环境压力区域,而资源禀赋较弱的欠发达地区则因缺乏产业支撑与政策倾斜而发展乏力。此外,老工业基地等区域的核心城市功能老化问题愈发明显,产业转型困难,无法有效带动周边区域的协同发展,从而使得区域内外部资源配置失衡,制约了区域整体发展的协调性与可持续性。在区域协调发展进程中,东部与西部、沿海与内陆地区的经济发展差距依然显著,而未来5至10年,中国的社会和区域经济结构将更加多元与复杂,如何通过政策协调激发各区域发展活力、推动区域间互动合作,成为区域战略实施中的重要挑战。[18]构建更高水平、更高效率、更公平、更可持续的区域高质量发展新格局是新发展阶段的重要任务。[19]

三是要注意改善人口分布与土地空间资源失衡。东部地区及部分重点城市群因大量人口涌入,对资源、能源的消耗持续上升,环境压力日益加大,而中西部地区和边缘区域则因人口外流与资源短缺陷入发展困境,这进一步加剧了区域发展的分化态势。同时,土地空间的刚性约束成为制约区域战略实施的瓶颈,部分高密度开发区域因扩展空间不足导致产业布局受限,基础设施和公共服务供给趋于饱和,难以匹配人口规模快速增长带来的需求变化。此外,城乡建设用地配置不合理和城镇化进程中低效用地现象较为普遍,具体表现为:城乡建设用地配置失衡,大城市用地紧张与中小城市低效用地并存,乡村地区土地资源闲置情况增多,城镇化进程中的低效用地进一步压缩了区域发展的可持续空间。在此背景下,如何通过健全土地用途管控政策、优化城乡建设用地配置、提升人口空间集聚与分布的科学性,破解人口与土地空间失衡带来的挑战,其重要性不言而喻。

总体而言,随着区域战略体系的逐步形成与不断完善,我国区域发展已形成多尺度、多层次、多领域交织的复杂体系,涉及的协调关系愈加多样且复杂。除了传统的地方利益、区域利益与国家利益之间的协调外,还需平衡长期发展、中期发展与短期发展的关系,各领域战略目标实现与区域发展整体目标实现的关系,提升质量和做大总量的关系等,亟须以系统化路径与方案应对多重战略叠加所面临的挑战。

进一步发挥多重战略叠加优势的路径与对策。战略叠加效能的实现依赖于区域战略目标的高度协同、政策体系的有效衔接与机制路径的创新实践(见图2)。具体而言,通过战略目标及对象的一体化整合,奠定区域协同发展的基础;以跨层级、跨领域、跨时间的政策体系协同为核心,保障战略实施的系统性和长效性;通过机制路径的多尺度联动与优化,全面推动资源整合与功能互补,实现战略叠加整体效应。

一是以战略目标和对象协同为基础,精准发挥叠加效应。区域战略的整体目标在于推动全国范围内的高质量发展,形成统一协调、优势互补的发展格局。各类区域战略目标之间并非孤立割裂,而是应在总体国家战略框架下相互协调、相互支撑,实现多元化治理目标的有机统一。[20]战略目标的协同不仅体现在区域经济发展的统一规划上,更在于通过明确的发展方向和多元治理目标,实现经济增长、生态保护与社会发展的平衡,在更广阔的国家战略视野下推动资源的合理流动与高效集聚。为此,各类区域战略必须与国家整体战略目标精准对接,确保战略目标之间的协调性和一致性,通过建立自上而下的联动机制,使战略目标在问题定义、目标设定和政策实施等方面保持协调,并明确各类战略对总体目标的贡献与定位,避免目标冲突与实施偏差。[21]

此外,区域战略实施的对象也需要完善一体化发展机制。一方面,应以全国统一大市场建设为核心,推动战略对象的整合与协同,破除区域间的体制性障碍,加快土地、资本、技术等要素的自由流动和高效配置,消除市场壁垒与封锁,为资源要素在区域间的最优配置奠定基础;另一方面,应明确不同战略的实施范围和边界,避免对象划分不清造成的政策冲突和资源浪费。例如,京津冀协同发展、长江经济带发展等区域重大战略本质上是区域协调发展战略的具体体现,需要通过对象整合和归类优化战略分工,减少战略执行过程中的权责交叉与利益冲突,提升整体效率。推动目标与对象的协同使各类区域战略能够在实践中形成清晰的分工体系与协调机制,实现战略叠加效应的最大化。在此过程中,必须平衡局部与整体、发展与保护、效率与公平的关系,通过现代化的区域治理能力建设推动区域高质量发展,为构建全国统一协调的发展格局提供有力支撑。

二是以政策机制协同为抓手,统筹发挥叠加效应。政策机制协同是多重战略叠加效能得以实现的核心保障,其关键在于打破战略实施中的政策割裂与冲突,构建统一、系统的政策框架,将不同战略目标转化为具体、可操作的政策措施。区域战略的有效实施需要从横向和纵向两个维度实现政策衔接与统筹:横向上,要消除不同区域战略之间的政策冲突,明确区域协调发展、主体功能区、新型城镇化等政策的功能分工与协调关系,推动各战略领域政策的有机融合;纵向上,需确保国家宏观战略与地方政策执行之间的衔接和统一,既要通过顶层设计明确政策方向,又要给予地方政府因地制宜的灵活调整空间,构建“上下贯通、区域适配”的政策机制协同体系。[22]

实现政策机制协同需从跨层级、跨领域和跨时间三个维度精准发力。跨层级政策机制协同要求国家和地方政府在政策制定与执行过程中保持双向互动,地方政策需充分结合区域特色,并在国家战略框架下对其进行灵活调整,以避免出现政策衔接不畅或目标相互背离的情况。跨领域政策机制协同则注重各战略涉及的重点领域(如产业发展、生态保护、城镇化建设等)之间的政策配合,通过资源整合与政策联动提升整体实施效率,确保各领域政策在区域内形成综合效应。跨时间政策机制协同旨在增强政策的延续性与稳定性,避免短期政策与长期目标的冲突,并根据区域发展的阶段性需求对政策进行动态优化调整,确保政策适应区域经济社会发展的内在规律与现实需求。[23]构建跨层级、跨领域、跨时间的系统化政策机制协同框架,不仅能够有效整合资源、提高政策执行效率,还能提升区域治理体系和治理能力的现代化水平,为区域经济的协调发展和可持续增长奠定坚实基础。

三是以行动路径协同为动力,推动发挥叠加效应。实现区域战略叠加效能的充分释放,需要通过行动路径的创新与协同,推动不同空间层级与治理主体之间的联动,形成资源整合与功能互补的系统性格局。四大区域战略并非孤立地在某一独立区域或单一城市实施,区域战略协同的核心在于通过人才链、产业链、创新链、供应链与价值链等多链要素的优化整合,促进区际、城际、圈际和群际间的有序流动与合理分工。[24]基于行动路径协同,能够实现不同区域间梯队式的协调发展和内外联动,形成支撑区域经济可持续增长的战略纵深。例如,在推进区域一体化战略的过程中,国家层面应通过顶层设计明确宏观发展方向,而地方层面则需发挥政策创新和资源整合的积极性,在区域内部推动要素优化配置与功能协同,从而打通跨区域、跨层级的关键堵点,形成从国家战略目标到区域具体实践的有效转化。

行动路径协同还需关注治理体系的规范化与体系化建设,通过完善区域治理体系,推动区域规划、政策评价与区域关系调控的法治化发展,进而消除区域利益冲突和政策摩擦,增强战略执行的协调性和效能。在实践中,构建系统化的协同框架需要着力推进多层次的联动机制,既要通过政策与实践路径的紧密结合保障区域资源的高效共享,又需通过创新合作模式推动城乡、区域协调发展。例如,在新型城镇化战略中,应注重统筹推进人口城镇化与乡村全面振兴政策的衔接,优化整合区域内部资源,确保城乡一体化与区域协调发展的同步实现,[25]强化跨层级、跨空间的协同机制,释放区域战略体系的整体效能,[26]最终实现战略叠加效应的最大化,以更高效的方式促进区域间资源与要素的自由流动。

(本文系国家自然科学基金面上项目“区域大气污染治理责任分担核算与履责机制研究:生产-消费-发展的综合视角”的阶段性成果,项目编号:72074238)

注释

[1]郝宪印、张念明:《新时代我国区域发展战略的演化脉络与推进路径》,《管理世界》,2023年第1期。

[2]陈建斌、唐龙辉:《新时代我国区域协调发展战略的推进路径》,《行政论坛》,2024年第3期。

[3]贺灿飞、盛涵天、戴晓冕:《“点—轴系统”理论持续赋能中国区域重大战略》,《地理学报》,2024年第12期。

[4]刘志彪、陈长江、叶茂升:《以区域协同融通推进长江经济带高质量发展》,《当代财经》,2024年第2期。

[5]李爱民:《为什么强调重大发展战略相互衔接》,《经济日报》,2024年6月20日,第9版。

[6]刘耀彬、郑维伟:《新时代区域协调发展新格局的战略选择》,《华东经济管理》,2022年第2期;夏添、夏迎、刘晓宇等:《中国区域经济发展与政策体系演化——基于动力视角的三维分析框架》,《地理学报》,2023年第8期。

[7]孙久文、蒋治:《新发展格局下区域协调发展的战略骨架与路径构想》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》,2022年第4期;Shiyu Sheng; Yingjie Li and Zebin Zhao, "How does Regional Policy Coordination Help Achieve the Low-Carbon Development? A Study of Theoretical Mechanisms and Empirical Analysis from China," Environment, Development and Sustainability, 30 May 2024.

[8]蔡之兵:《中国区域战略体系的类型划分与融合机制研究》,《云南社会科学》,2023年第2期。

[9]张双悦、刘明:《区域协调发展:战略定位、面临的挑战及路径选择》,《经济问题》,2023年第5期。

[10]范恒山:《大力促进区域重大战略协同联动》,《经济导刊》,2022年第7期。

[11]樊杰:《“健全主体功能区制度体系”的经济地理学讨论》,《经济地理》,2024年第8期。

[12]靳利飞、刘天科、南锡康等:《面向区域协调发展的主体功能区战略实施》,《宏观经济管理》,2023年第1期。

[13]郭芸、范柏乃、龙剑:《我国区域高质量发展的实际测度与时空演变特征研究》,《数量经济技术经济研究》,2020年第10期;周玉龙、张珂涵:《区域重大战略与国土空间协同——基于京津冀协同发展战略的实证研究》,《中国经济问题》,2024年第3期。

[14]黄科:《动态视域下的区域政策协同:理论建构与实践路径》,《学海》,2022年第6期。

[15]赵吉、张文斌:《圈层协作:区域一体化战略与都市圈战略的体系优化——基于泛上海与泛广州的区域发展案例比较》,《复旦城市治理评论》,2023年第1期。

[16]谢地、齐向炜:《实施区域重大战略构建经济高质量发展新的空间格局》,《政治经济学评论》,2023年第3期。

[17]尹稚、卢庆强:《中国新型城镇化进入区域协同发展阶段》,《人民论坛·学术前沿》,2022年第22期。

[18]刘云中、庄嘉莉、肖磊:《“十五五”时期及未来一段时间推动我国区域协调发展的战略任务和政策建议》,《区域经济评论》,2024年第6期。

[19]王一鸣:《百年大变局、高质量发展与构建新发展格局》,《管理世界》,2020年第12期。

[20]崔琳:《以战略规划引领区域协调发展推进区域治理》,《宏观经济管理》,2022年第8期。

[21]M. Ferry, “Pulling Things Together: Regional Policy Coordination Approaches and Drivers in Europe,“ Policy and Society, 2021, 40(1).

[22]蔡之兵:《从区域战略到区域政策:深入实施区域协调发展战略的方向与思路》,《学术研究》,2023年第9期。

[23]衡霞、吴培豪:《政策衔接:政策有效性的一种实现机制》,《探索》,2024年第2期。

[24]万晓琼:《新时代区域协调发展的新态势、新问题与推进路径》,《区域经济评论》,2024年第3期。

[25]苏红键:《统筹新型城镇化和乡村全面振兴的关键问题与推进思路》,《中国软科学》,2024年第11期。

[26]罗黎平:《协调发展视角下区域战略升级及空间干预策略——以湖南省长沙县为例》,《经济地理》,2017年第11期。

Multiple-Strategic Overlaps to Promote High-Quality Regional Development

Jiang Ling

Abstract: Leveraging the synergistic advantages of multiple national development strategies to construct a complementary regional economic structure and territorial spatial system is an essential component of advancing comprehensive reform. The empowerment of regional high-quality development through multi-strategic overlaps lies in the organic integration, collaboration, and reinforcement of multiple strategies in spatial dimensions, promoting inter-regional connectivity and complementarity, optimizing regional economic layouts, cultivating new growth poles, and enhancing regional development vitality. The realization of such synergistic advantages depends on the scientific construction of China's multi-layered regional strategic system and the precision and coordination of its functional positioning. Moving forward, it is essential to further enhance the benefits of multi-strategic overlaps through the organic coordination of "strategic objectives–policy mechanisms–action pathways," ensuring consistency and synergy across strategies, policies, and actions. This will strengthen the systemic, cohesive, and actionable implementation of multiple strategies and further promote high-quality regional development.

Keywords: multi-strategic overlaps, regional economy, regional coordinated development, high-quality development

责 编∕李思琪 美 编∕周群英